【実録】ダミー会社を作って消費税から逃げ続けたらどうなるのか?

消費税には免税点というものがあり、一定の条件を満たす事業者は納税義務を免除されています。

この仕組みを利用して、消費税の納税義務から逃げ続けられるのではないか?という質問を受けました。

本当にそんなことが可能なのか、調べてみたところ面白い事例があったのでご紹介します。

消費税とは

私達が日常生活を送る上でもっとも身近な税金のひとつは消費税でしょう。

近所のスーパーで夕飯のおかずを買ったとき、自動販売機でジュースを買ったとき、電車に乗ったとき・・・ほとんど意識せず毎日のように消費税を払っています。

一方、消費者から消費税を預かる事業者はというと、課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務者となり、申告して納税する必要があります。

納税義務者の場合、課税期間(通常は1年間)において預かった消費税と自分が支払った消費税を比べて、預かった消費税が多い場合は差額を納税し、支払った消費税が多い場合は申告することで還付を受けることができます。

ここでポイントなのは、「課税売上高が1,000万円を超えると」という部分です。

消費税を受け取ったすべての事業者に納税義務があるわけではなく、あくまでも課税売上高の総額が1,000万円を超えた事業者だけに、申告納税義務が課されるのが現行の消費税法のルールなのです(2018年4月時点)。

この点を利用して消費税の納税義務から逃れ続けた事業者のケースを紹介します。

消費税の納税義務者とは

本題に入る前に、どういった事業者が消費税の納税義務者となるのかもう少し詳しく確認しておきましょう。

消費税法において納税義務者は次のように定められています。

(納税義務者)

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2 (以下省略)

事業をやっていて、課税資産の譲渡等(=消費税が課される売上など)がある場合には、消費税の納税義務があると規定されていますね。

ただし、小規模事業者については納税義務の免除規定があります。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)

第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。(以下省略)

「基準期間」という判定のための期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、納税義務を免除すると規定されています。

基準期間とは、ざっくりいうと2年前の課税期間を指します(いろいろ例外がありますが、その解説をすることはこの記事の目的ではないので割愛します。ざっくりイメージできればこのあとの話は理解できますので)。

ということは、設立したばかりの法人や開業したばかりの個人事業主の場合、基準期間は存在していませんので、原則として納税義務もないということにあります(あくまでも「原則」です。いろいろ例外はあります)。

このことを利用して、設立から2年たって消費税の納税義務者になったら新たな法人を設立し、そちらに3年目以降の売上を移すことで、実質的な納税義務を回避し続けることができそうな「気がします」。

気がしますが、こんな簡単なスキームを使っての租税回避を国税庁が見逃してくれるわけがない、というのが常識的な考え方でしょう(少なくとも税理士であれば)。

しかし、顧問税理士とともに実際にこれをやった納税者の裁判記録があります。

いったんどんなスキームだったのか、以下で確認してみましょう。

法人を作り続けて消費税の納税義務から逃げ続けた話

平成21年11月5日名古屋地裁判決【税務訴訟資料 第259号-193(順号11306)】【税務大学校HP】

登場人物

原告・・・衛生用陶磁器の製造及び販売等を目的とする資本金1000万円の株式会社

甲・・・原告の代表取締役

乙・・・甲の内妻

丙・・・乙の父

丁・・・乙の母

戊・・・原告の顧問税理士

L・・・乙のいとこ

M・・・丁の同級生の夫

P・・・Mの妻の妹のP

Q・・・丁の妹の夫

有限会社C、D、E、F、O、G、H、J、K・・・甲が設立したダミー会社

あらすじ

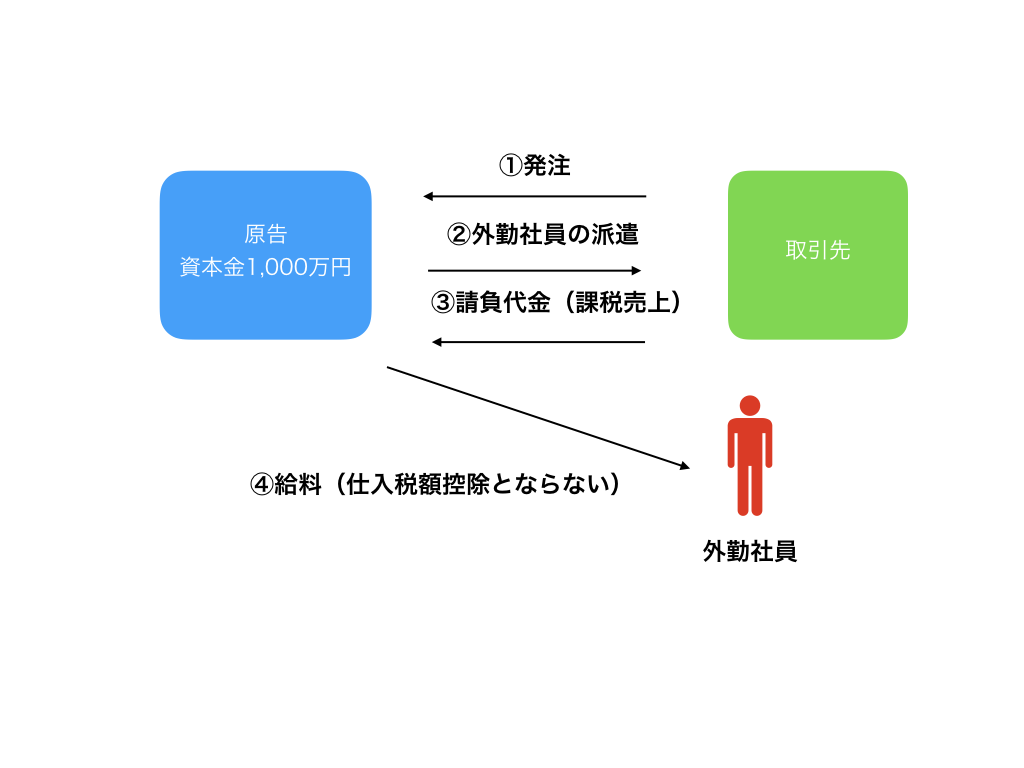

原告は取引先から衛生用陶磁器製品の製造作業等を請け負い、原告が雇用している日系ブラジル人等の従業員を取引先の工場に派遣し、取引先から請負代金を得ることを業務としていました。

売上として取引先から受け取った請負代金は課税資産の譲渡等であり消費税が含まれていましたが、その中から従業員に支払う給料は課税仕入れではないため仕入税額控除となりませんでした。

(消費税は事業者が事業として対価を得て行う取引でないと課税されません。そのため従業員に支払う給料に消費税は含まれていません。)

こうなると、取引先から預かった消費税のほとんどを申告により国へ納付することになります。

この負担が大きく、原告は消費税の滞納をするようになっていました。

(本来、消費税は取引先が負担するものを預かっているだけなのですが、実務ではその金額も含めて運転資金にまわることが多いです。資金繰りの管理をしっかりしておかないと、申告・納税のときに納税資金がない・・・ということになりかねません)

そこで原告の代表取締役である甲は戊税理士に相談し、次のようなスキームを考えました。

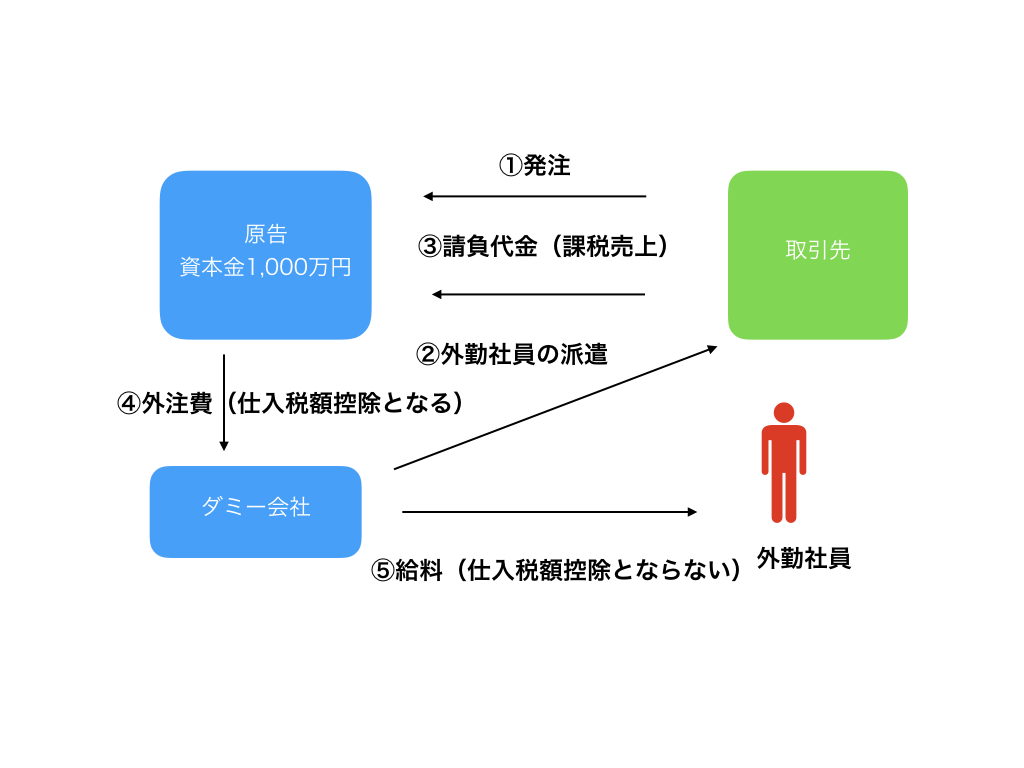

甲は別会社3社を設立し、原告の複数の取引先を別会社ごとに割り当てた上、原告が取引先から請け負った業務をその別会社に外注委託し、原告が取引先から請負代金等の支払を受けると、原告の取り分を差し引いて、残りを別会社名義の預金口座に送金するという経理処理を行いました。

これにより、仕入税額控除として、課税標準額に対する消費税額から別会社の外注加工費に係る消費税額が控除されることになるとともに(取引先に対し原告の従業員を派遣していた従前の業務形態では、従業員に対する給与は課税仕入れに当たらないから、その税額を控除することはできませんでした)、別会社に係る消費税等は、新設法人の免税制度によりすべて免税とされました。

従業員に直接給料を払うと仕入税額控除ができないので、間に事業者であるダミー会社をはさみ、そこに外注費を払うことで課税仕入れとし、仕入税額控除を作ったわけです。

これだけだと、最終的にはダミー会社が預かった消費税を納付することになり、納税負担は変わらないように見えますが、一定の条件を満たす新設法人は2年間免税事業者でいることができるので、取引先から預かった消費税はまるごと自分たちのものになる、というわけです。

3年目になって納税義務者になったあとは、別のダミー会社を設立し、そっちへ外注費を支払う・・・ということを繰り返していました。

以下、少し長いですが裁判所の判断を確認してみましょう。

判決文(裁判所の判断)

第3 当裁判所の判断

1 本件外注加工費について

(1) (前略)

ア 原告は、平成9年ころ、消費税等や労災保険料につき合計2000万円ないし3000万円程度の滞納があったため、原告代表者は、平成10年2月ころ、戊税理士に対し、これらの滞納を解消するため、税金を少なくする方法がないかを相談し、その際、他の人材派遣会社が別会社を設立して消費税を安くするという方法を採っていると聞いており、原告においてもこうした方法を採ることができないかと尋ねた。

戊税理士は、上記の方法が税法上適法と認められるかどうかが分からなかったため、名古屋国税局税務相談室に赴き、対応した職員に相談した上、原告代表者に対し、複数の別会社を設立して、原告が取引先から請け負った業務をこれらの別会社に割り振って外注委託する形を採ることにより、当時4億円以上あった原告の売上げをそれらの会社に分散させ、簡易課税制度の適用を受けて、消費税等を安くする方法を提案した。

イ 原告代表者は、平成10年3月3日、有限会社C(以下「C」という。)、有限会社D(以下「D」という。)及び有限会社E(以下「E」という。)の3社の別会社を設立した。これらの別会社3社の資本金はいずれも300万円であり、原告代表者は、同資本金に充てるため、原告の預金口座から300万円ずつ出金し、原告代表者の預金口座を経由して各別会社名義の預金口座に振り込んだが、同別会社3社の設立後、別会社の預金口座から295万円ずつ出金し、原告代表者の預金口座を経由して原告の預金口座に戻した。また、Cの取締役には丙、Dの取締役には丁、Eの取締役は乙がそれぞれ就任した。

原告代表者は、原告の複数の取引先をこれらの別会社ごとに割り当てた上、原告が取引先から請け負った業務をその別会社に外注委託することとし、原告が取引先から請負代金等の支払を受けると、原告の取り分を差し引いて、残りを別会社名義の預金口座に送金するという経理処理を行った。

これにより、課税標準額に対する消費税額から別会社の本件外注加工費に係る消費税額が控除されるとともに、別会社に係る消費税等については、新設法人の免税制度により免除された。

ウ 平成10年当初、原告代表者は、別会社の設立後2年を経過した後は簡易課税制度の適用を受けた上で消費税等を支払わなければならなくなると考えていたが、平成11年6月末にDが2度目の決算期を迎える前には、このまま消費税等を支払わないで済ませたいと思い、更に別会社を作って従前の別会社への外注加工費を付け替えることにより、同年7月以降も消費税等を免れようと考えた。そこで、原告代表者は、同年6月、有限会社F(以下「F」という。)を設立して、Dに代わり、原告の外注加工費を付け替えた。Fの資本金は300万円であり、原告代表者は、同資本金に充てるため、原告の預金口座から300万円を出金して原告代表者の預金口座に入金し、同預金口座から294万円を出金するなどしてF名義の預金口座に振り込んだが、Fの設立後、その預金口座から295万円を出金し、原告代表者の預金口座を経由して原告の預金口座に戻した。Fの取締役には、乙の叔母のNが就任した。

また、原告代表者は、平成12年2月、有限会社O(以下「O」という。)を設立して、Eに代わり、原告の外注加工費を付け替えた。Oの資本金は300万円であり、原告代表者は、同資本金に充てるため、丁から300万円を借り入れ、原告代表者の預金口座を経由してO名義の預金口座に振り込んだが、Oの設立後、その預金口座から300万円を出金し、原告代表者の預金口座を経由して丁の預金口座に戻した。Oの取締役には、乙の叔母のBが就任した。

エ 原告代表者は、その後も、同様にして、順次、ある別会社の設立後2度目の決算期を迎えた後は、別の別会社を設立し、Oの後は、設立時順に、有限会社G(以下「G」という。)、有限会社H(以下「H」という。)、有限会社I(以下「I」という。)、有限会社J(以下「J」という。)、有限会社K(以下「K」という。)を新たに設立し、その会社に外注委託するという処理を繰り返し、別会社に係る消費税等はすべて免税されるという処理をしてきた。

これらの別会社の資本金はいずれも300万円であり、原告代表者は、Gの資本金に充てるため、原告の預金口座から300万円を出金し、原告代表者の預金口座を経由してGの預金口座に振り込み、Hの資本金に充てるため、原告代表者の預金口座から300万円を出金し、戊税理士の口座を経由してHの預金口座に入金し、Iの資本金に充てるため、乙の預金口座から300万円を出金してIの預金口座に振り込み、いずれも、各別会社の設立後、その預金口座から300万円を出金しそれぞれの出捐者の預金口座に振り込んだ。また、原告代表者は、Jの資本金に充てるため、原告代表者が管理していたB名義の預金口座から乙の預金口座を経由してJの預金口座に振り込み、Jの設立後、その預金口座から300万円を出金し原告代表者の口座に振り込んだ。原告代表者は、Kの資本金に充てるため、原告代表者の預金口座から300万円を出金してKの預金口座に振り込んだ。Gの取締役には丙が、Hの取締役には丁の妹の子(乙のいとこ)の妻のLが、Iの取締役には丁の同級生の夫のMが、Jの取締役にはMの妻の妹のPが、Kの取締役には丁の妹の夫のQが、それぞれ就任したが、G以外の上記別会社の取締役は、丁がその親族や知人に名前を貸してもらったものであった。

なお、平成10年の最初の別会社設立当初は、原告が別会社3社に外注委託する処理がなされていたが、Cの2度目の決算期である平成11年11月末の後は、外注委託する別会社は2社とされ、それまでCに割り当てられていた取引先は、EとFとに分けて割り当てられた。

オ 別会社の経営実態等は、次のとおりである。

(ア) 別会社の資本金

各別会社の資本金は、上記のとおり、原告代表者又は乙等から各別会社に支払われれていたが、実際には、原告等の資金が原資となっており、しかも、ほとんどの別会社はその設立後に再び出捐者に返金していた。

(イ) 別会社の代表者

各別会社の代表者は、上記のとおり、Eにつき乙であったほかは、すべて乙ないし丁の親戚あるいはその知人であった。なお、丙は、Cの代表者になった後、Gの代表者にもなったが、これを除いては、新しい別会社の代表者は、以前の代表者とは別の者が就任した。なお、丙が2社の代表者に就任したのは、戊税理士が、これらの別会社を管轄する税務署が異なるので、同一の会社とみなされる心配が少ないと判断したことによる。

(ウ) 代表者への報酬

原告代表者は、丙と丁に対しては、原告の役員として名義を借りていることのお礼として2人で月額20万円を支払っており、別会社のそれ以外の取締役に対しては、月額5万円を支払っていた。なお、原告代表者は、Gの取締役であった丙に対し、役員報酬として平成13年6月から平成15年5月まで月額約48万円から約90万円を支払ったこととし、Oの取締役であったBに対し、平成12年4月から平成14年2月まで月額約11万円、同年4月から同年6月まで月額47万5000円を支払ったこととしていたが、実際には上記の限度で支払ったにすぎず、その余の金員は、原告代表者が上記代表者らから借りた同代表者ら名義の預金口座にプールされ、原告の運転資金等に充てられていた。

(エ) 別会社の本店所在地

各別会社の本店所在地については、Cにつき原告代表者の当時の自宅とされ、Dにつき原告の本店所在地とされたほかは、すべて別会社の代表者の自宅とされた。なお、新たに設立される別会社の本店所在地は原告や以前の別会社の本店所在地とは別の場所にされた。これら代表者の各自宅にはいずれも、実際には別会社の事務所はなかった。

(オ) 従業員の転籍、採用

原告代表者は、原告の外勤社員を取引先ごとに別会社に割り当てて転籍させた。原告の内勤社員は、平成10年3月当時、原告代表者及び乙を含め8名いたところ、原告と別会社とで人数が均等になるよう適当に割り当てて転籍させ、それぞれの割当て先から給与を支払うこととした。なお、内勤社員の別会社への割振り方法には、乙が代表者になっているEに乙を割り当てること以外に特に決まったルールはなかった。

(カ) 別会社の経営判断等

別会社の実質的な経営者は原告代表者であり、請負業務はすべて原告代表者の指示の下で行われ、請負業務に係る売上げ、経費及び利益は原告代表者が一体的に管理していた。外勤社員の採用や給与、経理処理等の事務は、すべて原告代表者の指示のもと、乙をはじめとする内勤社員が行っていた。別会社の帳簿、通帳、社印やゴム印など別会社に関するものはすべて原告で保管し、乙が経理担当社員としてこれを使用していた。別会社の代表者らはいずれも、自宅に来た郵便物や電話を原告に取り次ぐことなどのほかは、別会社の業務を何ら行っていなかった。

(キ) 取引先からの売上げの分配

取引先からの売上げの原告と別会社との取り分については、売上金額に原告代表者が決めて乙に伝えた一定の取り分率を乗じた金額を原告の取り分とし、その残りを別会社に対し外注加工費として支払い、別会社の売上げとすることとしていた。原告代表者は、この原告の取り分率について、平成10年当初は0.095あるいは0.1としていたが、平成12年1月以降は、別会社から支出する経費と原告の利益状況とのバランスを考慮して、何度か取り分率を変更し、別会社ごとに取り分率が異なる事態となった。なお、平成14年7月から同年9月までのHに係る取り分率は、乙の計算表では0.17となっているのに対し、帳簿上は0.09となっているが、これは、平成14年9月の原告の決算期前に原告の利益を計算してみたところ、原告の利益が多くなりすぎることから、原告代表者と戊税理士とで相談の上、原告の取り分率を遡って0.09とすることにより、原告の利益を減らそうとしたためである。

(ク) 原告と別会社との間の契約等

原告代表者は、別会社についても実質的な経営者であったから、原告と別会社との間の取引内容は原告代表者の一存で決定されており、別会社がそれぞれ発行するはずの原告に対する外注加工費の請求書は作成されていなかった。乙は、原告代表者からの指示に基づき、O、G、H、I、K、Jと原告との間でそれぞれ業務委託契約書を、Iとの間で請負基本契約書を作成した。これらの契約書の作成には、別会社の代表者は関与していない。上記の業務委託契約書では、原告が別会社に委託する業務は、① 現金出納帳、振替伝票、賃金台帳等の記帳とそれらに関連する書類の整備、② 社員の勤怠管理及び住宅の手配、保険の契約等福利厚生に関する事務処理、③ 事務所における電話、郵便等通信の応答及び社員への連絡とされており、原告が取引先から請け負った業務を外注委託するという内容は含まれていない上、これらの契約書では、原告から別会社に対して月額10万円から50万円の契約金を支払うという内容となっているが、実際にはこれらの金員は支払われていなかった。

カ 原告代表者は、本件税務調査の際に半田税務署の職員から原告と別会社の取り分率を決める基準につき質問を受けたことから、本件税務調査後である平成15年10月以降は、戊税理士の指導に基づき、帳簿上、別会社のI、Hとも原告の取り分率を0.12と引き下げて統一することとし、その後もこれを変更しないこととした。もっとも、このように原告の取り分率が下がり、原告の経費を支払うのが困難となったことから、原告から別会社への実際の送金は、帳簿上の外注加工費の計上額とは関係なく、別会社からの経費の支払の必要に応じて、適宜送金することとされた。そのため、外注加工費の計上状況と実際の送金状況とが大きくかけ離れることとなった。

キ 原告代表者は、平成17年10月、愛知県の人材派遣会社が消費税等の脱税で起訴されたという新聞記事を読んだ後は、既存の別会社が2度目の決算期を迎えても新しい別会社は作らないこととした。

ク 原告は、平成18年8月1日、名古屋国税局による査察調査を受け、摘発された。

(2) (中略)

(3) 前記(1)の事実関係によれば、① 各別会社の資本金は原告等の資金が原資となっており、ほとんどの別会社は、その設立後に再び出捐者に返金し、資本の実体を有していないこと、② 別会社の実質的な経営者は原告代表者であって、別会社の代表者らは別会社の業務を行っておらず、また、丙と丁に対しては、原告の役員として名義を借りていることのお礼として2人で月額20万円が支払われており、両名を除く別会社の代表者に対しては、名義貸しの対価として月額5万円が支払われていたものの、取締役報酬としての実質を有する金員は支払われていなかったこと、③ 別会社の本店所在地には別会社の事業所はなかったこと、④ 内勤社員については原告と別会社とで人数が均等になるよう適当に割り当てられていたこと、⑤ 原告と別会社との間で、外注加工業務に関する契約や取決めはなく、内容虚偽の業務委託契約書が作成されていたこと、⑥ 原告と別会社の取り分の率が別会社から支出する経費と原告の利

益状況とのバランスを考慮して定められ、しかも、平成15年ころからは、取り分の率に従ってされた帳簿上の外注加工費の計上と実際の送金とは大きくかけ離れていたこと、⑦ 別会社の設立後2度目の決算期を迎えた後は、順次、別の別会社が新たに設立されて、その会社に外注委託するという経理処理が繰り返されていたこと等の事実を総合すると、本件における別会社はいずれも会社としての実体はなく、原告から別会社への外注委託取引は架空のものであっ

たと評価せざるを得ない。

原告は、営利を目的とする会社は、その営利追求のために会社を分離したり、子会社を設立したりすることは何ら違法ではなく、その際、資本金を最初の代表者がすべて実質的に負担し、別会社の所在地には営業実態がなく、別会社の代表者が実質的な機能、権限を持たないとしても何ら不思議ではなく違法ではないから、別会社の実体がないといえないと主張するが、原告代表者が設立した別会社は、資本の払込み、取締役の就任、営業実態のいずれにおいてもその実体を伴っていないものであるから、この別会社が実体のないものであることは明らかである。

したがって、原告が計上した別会社に対する本件外注加工費は架空のものであって、本件各課税期間の消費税等の計算において、課税標準額に対する消費税額から本件外注加工費に係る消費税額を控除することはできないというべきである。

判決文の要約&感想

甲は、内妻の親族や知人を総動員してダミー会社の代表者になってもらっていましたが、実際の経営は甲が行っていました。

設立したダミー会社は有限会社であり、当時設立に必要だった資本金300万円を形だけ出資したあと、そのほとんどの資金を

出資元に引き上げてしまっていました。

ダミー会社への外注費の支払いについても、契約書はなく、その都度適当に決めていたようです。原告の資金繰りが厳しくなってからは外注費として計上するものの送金はしない、という感じでだんだんグダグダになっていく様がなんとも・・・。

甲が、平成17年10月に、同様のスキームをおこなっていた事業者が脱税で起訴された新聞記事を読んでからは「やばい」と思ったのか、この「ダミー会社無限設立スキーム」を止めようと思ったあたり、リアルですね。

しかし、翌平成18年にマルサに踏み込まれ刑事事件として起訴されてしまいました。

裁判の結果、原告につき罰金1300万円、原告代表者につき懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けています。

なお、平成15年には所轄税務署の税務調査を受けています。

今思えば、ここできちんと指摘を受けて修正申告していれば、逮捕までには至らなかったかもしれません。

しかし、幸か不幸か甲らはこの調査をうまく潜り抜けてしまいました。

結果としてこの会社は、本来納めるべきだった消費税額5年分、重加算税5年分、罰金や延滞税など含め1億5千万円以上のペナルティが課されました。

まとめ

この事件で、甲らを刑事事件として起訴する根拠となった法律のひとつは、消費税法第64条1項1号でした。

第六四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引さ取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

今回ご紹介した判決は、上記刑事事件とは別に、自らに課された重加算税の取り消しを求めて甲が起こした民事裁判となります(結論としては負けてしまいますが)。

現行の消費税法には免税点があるため、法人を設立することで「結果的に」2年間課税がされないことはありますし、それ自体は別に違法ではありません。

ただ、事業として必要性がほぼないにもかかわらず、課税を逃れることを主な目的として法人を2年毎に設立するようなことをすれば、どこかのタイミングで今回の事件と同じようなことになってしまうでしょう。

たとえペーパーカンパニーに近い実態だったとしても、法人を設立し維持管理するにはそれなりのコストがかかります。

それに加えて今回のような脱税目的である場合、摘発されるリスクがついて回ります。

判決文を読んでいると、最初は軽い気持ちで安易に始めたのかもしれませんが、そもそもこのスキームの出口戦略を考えて始めていないため、状況がどんどん場当たり的になっていっている印象があります。こうなると、税務署に踏み込まれたときに有効な反論ができなくなっており、それまでの脱税額に加えてさまざまなペナルティを課されることになってしまうでしょう。

実務をやっていると、消費税の納税負担の重さを訴える経営者の方によく出会います。

消費税の申告納付は法人税や所得税と同じタイミングで行うことがほとんどですが、法人税や所得税の税負担がほぼないのに、消費税はその何十倍も納めるということがあり、そのことにびっくりされるようです。

これは、主に2つの理由があると思います。

①法人税や所得税で経費となるのに、消費税の計算においては課税仕入れにならないものがある(例:給料)

②法人税や所得税では過去の赤字を繰り越してきて今期の黒字と通算できるが、消費税にはそのような仕組みはない(そのかわり申告すれば赤字の年で還付されますが。)

経費のほとんどが給料のビジネスなどは、最初から消費税の納税額が多額になることがわかっているので、きっちり資金繰りをつけて事業運営していくことが重要です。

逆に言うと、今回の原告のように消費税を滞納する状態になっているということは、それまでの経営が杜撰すぎるということでしょう。

この判例で出てくる戊税理士がいつから原告の顧問税理士だったのかは定かではありませんが、仮に昔から顧問税理士を続けており、原告が消費税を滞納するようになるまで何もしていないとしたら、「仕事しなさすぎ」な印象です。

また、原告が窮地に陥ってから泣きつかれて顧問になっていたとしても、このようなスキームに手を染めるのではなく、税務署と交渉して分割納付にしてもらいつつ、本来の方法で経営を立て直すよう原告のサポートをするべきだったのではないか、という感想を持ちました。

編集後記

先日、ふと思い立ってストレングスファインダーをやってみました。

この本を買ってきて、巻末にあるコードをギャラップ社のサイトに入力するとテストが受けられるのですが、かなりおもしろい結果となりました。いつかブログの記事にしようと思っています。

ストレングスファインダー、おすすめです。

●経理、決算、税金のことでお困りの個人のお客様や小さな会社の経営者の皆様へ

松田篤史税理士事務所は、小さな会社と個人のお客様専門の会計事務所です。

良いサービスを良心的な価格で提供しています。

◎顧問契約プラン

代表税理士の松田が、顧問税理士として経理や税金にとどまらず経営に関するあらゆることのサポートを行います。

税理士との定期的な打合せを通して、税務に関する幅広い対応を行うことを希望されるお客様はこちらをご検討ください。

打合せはZoomなどを用いたオンライン方式にも対応しています。

税理士本人がやさしく丁寧に対応致します。

◎個別相談プラン

税金のことについて税理士に手軽に相談できるプランです。

「突然税務署から連絡がきた!どうすればいい?」

「ビジネスを始めようと思っており税金のことについて知りたい」

「いままで無申告だったけどこれからは申告したい」

etc・・・

税金や税務署のことについて知りたいこと、聞いてほしいことがあるが身近に相談できる税理士がいない・・・そのような方向けのプランです。

税理士がやさしく丁寧に相談に乗ります。

税理士に相談したいが顧問契約するほどの規模ではないお客様や、税理士と会うのは初めて・・・というお客様が利用されることが多いプランです。